[루키] 강하니 기자 =‘파격(破格)'은 기존의 규칙과 격식을 깨뜨리는 것을 의미한다. 최근 들어 현대 농구에서는 무수히 많은 파격이 일어나고 있다. 그 중 인상적인 것이 바로 패스 게임의 중심 이동이다. 가드의 전유물로만 여겨지던 패스의 주체가 달라지고 있다. 패스를 하기 보다는 받는 쪽에 가까웠던 빅맨이 패스 게임의 중심으로 올라선 것이다. 도대체 지금 농구에는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까?

# 지휘봉은 언제나 가드의 것이었다

감독은 코트에 들어설 수 없다. 경기 중 5명의 선수 외의 사람이 코트 안에 들어오는 것은 명백한 규정 위반이다. 팀을 이끄는 것은 감독의 몫이지만, 실제 경기에서는 코트 위 5명의 선수가 스스로 감독이 원하는 전술을 이행해야 한다.

하지만 주먹구구식으로 전술을 시도할 수는 없다. 5명 중 누군가는 코트에서 전술을 지시하고, 그 전술에 맞게 볼이 공유되도록 도와야 한다. 이런 필요에서 나온 포지션이 바로 포인트가드다.

정말 식상한 표현이지만, 포인트가드는 코트 위의 구슬들을 꿰매는 실 같은 존재였다. 림에서 가장 먼 거리에서 코트 전체를 관망하며 볼의 흐름을 돕는 것. 포인트가드는 톱니바퀴가 부드럽게 돌아가도록 만드는 윤활유 역할을 했던 셈이다.

이런 포인트가드의 전통적인 역할에 충실했던 선수들이 존 스탁턴, 제이슨 키드, 천시 빌럽스 같은 선수들이었다. 그들은 결코 포인트가드의 역할을 거부하지도, 무리하게 포인트가드의 영역을 벗어나려고도 하지 않았다. 그래서 그들을 좋아했던 팬들이 많았던 걸지도 모른다. ‘포인트가드=코트 위의 지휘자'라는 공식에 가장 잘 어울리는 선수들이었기 때문이다.

# 포인트가드의 공격성이 불러온 변화

변화는 아주 천천히 일어났다. 픽앤롤이 공격 전술의 중심으로 자리 잡으면서부터다. 감독들은 포인트가드에게 볼 운반, 리딩 이상의 것이 요구되기 시작했다. 2대2 게임에서 포인트가드가 직접 득점을 올리는 경우가 많아졌다. 포인트가드가 자신의 득점 기회를 만들 수 있다면 굳이 여러 번의 패스를 통해 기회를 창출할 이유가 없었다. 보다 확실하고 단순한 득점 루트를 활용하는 것. 공격 전술의 기본 중 기본이다.

리그에 입성하는 가드들의 성향도 과거와는 달라졌다. 어린 시절 마이클 조던의 플레이를 동경한 가드들이 자연스럽게 득점 기술을 연마하며 리그에 입성했다. 특히 2000년대 들어 이런 선수들이 리그에 다수 유입되면서 포인트가드들의 공격성이 더 강해지기 시작했다.

알렌 아이버슨의 등장은 이런 변화를 가속화했다. 아이버슨은 단신 가드도 경기당 30점을 기록할 수 있음을 직접 증명해냈다. 아이버슨을 기점으로 단신 가드의 득점성향에 대한 인식이 달라졌다. 과거에는 득점력이 뛰어난 단신 가드 혹은 포인트가드를 반쪽짜리 선수로 보는 경향이 있었다. 하지만 그런 인식이 점점 사라지기 시작했다. 리그에 막강한 득점력을 가진 포인트가드들이 대거 등장했다. 크리스 폴, 데런 윌리엄스, 데릭 로즈, 러셀 웨스크브룩, 토니 파커는 마음먹으면 30점도 넣을 수 있는 포인트가드들이었다. 시대가 완전히 달라진 것이다.

득점 생산의 중심이 프론트코트에서 백코트로 옮겨가면서 프론트코트는 백코트가 하던 역할을 대신해야 했다. 포인트가드, 슈팅가드의 득점력을 살리기 위해서 빅맨들이 조력자 역할을 수행하기 시작했다. 전술적으로 빅맨이 하이포스트 혹은 그 밖까지 나와 핸드-오프 패스를 건네거나 뒷공간으로 돌아가는 다른 외곽 자원에게 패스를 찔러주는 플레이가 많아졌다. 빅맨의 패스가 공격 전술에서 차지하는 비중이 조금씩 늘어간 것이다.

물론 패싱 센스가 좋은 빅맨은 과거에도 많았다. 래리 버드, 크리스 웨버, 블라디 디박 등은 탁월한 패스로 이름을 날렸던 빅맨들이다. 그런데 패스를 통해 직접 경기를 조율하길 전술적으로 요구받았던 빅맨은 많지 않았다. 웨버, 디박, 브래드 밀러의 패스를 앞세웠던 밀레니엄 킹스 정도뿐이었다. 당시는 빅맨의 패스 중 상당수가 인사이드에서 외곽으로 빼주는 킥아웃 패스였던 시절이었다. 빅맨에게 패스 능력은 있으면 좋은 것이었지, 필수는 아니었다. 빅맨의 본분은 여전히 골밑 장악이었다.

# 골밑의 기둥이 아닌 컨트롤 타워로

그러나 시대가 달라지고 있었다. 과거 빅맨은 골밑의 기둥 혹은 파수꾼으로 불렸다. 큰 키를 활용해 림 근처에서 득점을 올리고 상대의 득점을 막는 것이 빅맨의 기본적인 역할이었다. 그러나 현대 농구에서 빅맨은 단순한 골밑의 기둥이나 파수꾼 정도의 역할에 그치지 않는다. 오히려 팔방미인에 가깝다. 이제 골밑에서만 생산력이 있는 빅맨은 전술적 가치가 떨어진다고 보는 것이 일반적인 시선이 됐다.

현대농구는 빅맨에게 다양한 플레이를 요구한다. 리바운드를 사수하고 골밑에서 안정적으로 득점을 마무리하는 것은 기본 중 기본이다. 여기에 공격 시에 외곽에서 모션 오펜스가 원활히 돌아가도록 패스를 뿌리고 성실하게 스크린을 걸어줘야 한다. 어떤 빅맨들은 기회가 생기면 3점슛도 마다하지 않는다. 때문에 빅맨의 역량에 따라 공격 전술의 완성도가 달라지는 경우도 많다. 현대농구의 빅맨은 10년, 20년 전과는 다른 방식으로 공격 전술의 중심이 됐다.

물론 여전히 ‘우직한’ 플레이를 앞세우는 빅맨들도 많다. 디안드레 조던, 안드레 드러먼드, 하산 화이트사이드 같은 센터들이 대표적이다. 이들은 높이와 보드 장악력을 최고 장점으로 내세우는 선수들이다. 정통 센터의 정의에 딱 맞는 플레이를 즐긴다.

하지만 현대농구에서는 이들조차 전술적으로 패싱 게임을 시도하길 요구받고 있다. 디안드레 조던은 크리스 폴과의 2대2 게임 시도 후 외곽에서 볼을 받아서 반대편 사이드에서 올라오는 JJ 레딕이나 저말 크로포드에게 핸드-오프 패스로 볼을 내주는 경우가 많다. 화이트사이드는 최근 팀 내 비중이 커지면서 에릭 스포엘스트라 감독에게 "하이포스트에서의 패스 능력을 키우라"는 주문을 받기도 했다. 골밑 기둥이 아닌 하이포스트와 미드레인지 구역의 컨트롤 타워가 되는 것. 요즘 센터들의 전술적 역할이다. 이젠 어떤 빅맨이든 패싱 게임은 피할 수 없는 운명이다.

# 팔방미인이 된 남자들

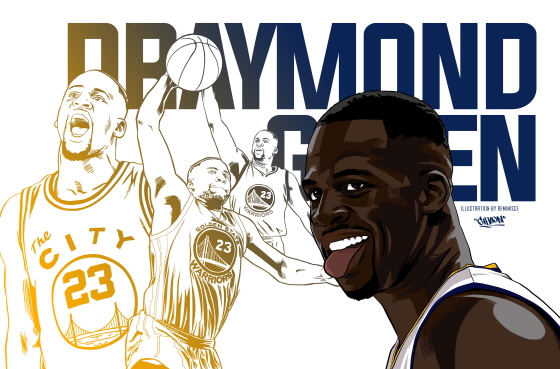

그렇다면 최근 NBA에 패스 게임을 잘하는 빅맨은 누가 있을까? 가장 먼저 생각나는 선수는 드레이먼드 그린(골든스테이트 워리어스)이다. 그린은 역대 최고 수준의 패스 능력을 갖춘 빅맨이다. 물론 그린은 크리스 웨버처럼 비하인드 더 백패스나 노룩 패스 같은 화려한 패스는 잘 구사하지 않는다. 하지만 패스의 타이밍, 강도, 속도가 모두 웬만한 포인트가드 못지않게 안정적이다. 화려하진 않지만 실속이 있다.

그린이 3점슛 라인 45도 혹은 림 정면 지점에서 볼을 가지고 있다가, 반대편 사이드에서 스크린을 받고 밖으로 빠져 나오는 스테픈 커리나 클레이 탐슨에게 깔끔하게 패스를 뿌리는 장면은 한 경기에도 수없이 나온다. 그린이 드리블하는 커리에게 스크린을 걸어주고, 볼을 받은 뒤 림으로 돌진하다가 코너의 동료에게 패스하는 것도 흔하게 볼 수 있는 전술이다.

‘코스트 투 코스트(Coast to Coast)’라는 표현을 다들 알 것이다. 한 선수가 수비 리바운드를 잡은 이후 곧바로 반대편 림으로 돌진해 직접 득점을 올리는 플레이를 가리키는 말이다. 현재 NBA에서 이런 플레이를 가장 잘하는 빅맨이 그린이다. 심지어 꼭 득점만 하지도 않는다. 리바운드를 잡고 직접 하프라인을 넘어가 양쪽 사이드에서 달려오는 커리, 탐슨, 안드레 이궈달라에게 볼을 건네주며 빠르게 득점 기회를 만든다. 그린이 수비 리바운드 후 가드에게 볼을 건네는 과정을 생략하고 직접 볼을 몰고 하프라인을 넘음으로써 골든스테이트의 얼리 오펜스는 템포가 더욱 빨라진다. '파격(破格)', 말 그대로 고정관념을 완전히 부수면서 얻은 이득이다.

세트 오펜스에서 그린이 슈터들의 교두보 역할을 해주지 못했다면 골든스테이트의 공격력은 지금만큼 대단하진 않았을 것이다. 그린이 커리와 탐슨이 슈팅과 득점에 보다 집중할수록 도운 덕분에 골든스테이트 공격 전술은 더욱 탄탄해졌다. 결국 그린은 지난 시즌 평균 7.4어시스트를 기록하며 이 부문 7위에 이름을 올렸다. 20위권 이내에 이름을 올린 유일한 빅맨이었다.

패스하면 빼놓을 수 없는 빅맨들이 또 있다. 바로 파우 가솔, 마크 가솔 형제다. LA 레이커스 시절 넓은 시야와 패싱력을 살려 트라이앵글 오펜스의 주축으로 활약하기도 했던 파우 가솔은 지난 시즌에도 4.1어시스트를 기록했다. 그린, 블레이크 그리핀에 이어 빅맨 중 3위였다.

동생 마크 가솔의 패싱 센스도 형에 밀리지 않는다. 하이포스트에서 볼을 잡은 뒤, 자신을 돌아 림으로 돌진하는 가드에게 절묘한 바운드 패스를 뿌려주는 것은 그의 시그니처 무브다. 시카고 불스 시절의 조아킴 노아, 애틀랜타 호크스 시스템 농구의 중심인 폴 밀샙과 올시즌 보스턴 셀틱스로 이적한 알 호포드, 포틀랜드 트레일 블레이저스에서 패스에 눈을 뜬 메이슨 플럼리 역시 탁월한 패스 능력을 보여주는 빅맨들이다. 유타로 이적한 보리스 디아우도 패스 게임을 바탕으로 영리한 플레이를 펼치는 선수다.

# 빅맨의 패스 게임, 이제는 선택이 아닌 필수

농구 전술은 갈수록 복잡하고 정교해지고 있다. 그 과정에서 보다 다양한 능력을 갖춘 선수들의 가치가 높아지는 것은 당연한 현상이다. 심지어 다양한 능력을 보여주지 못한 선수들이 새로운 역할을 맡기도 한다. 다재다능(多才多能) 혹은 만능(萬能). 이 시대의 농구가 선수들에게 요구하는 덕목이다.

빅맨 역시 예외가 아니다. 골밑에서 전투적으로 슛을 던지고, 리바운드를 잡고, 상대의 슛을 저지하는 게 전부였던 시절은 갔다. 중거리슛을 던질 줄 아는 빅맨도 이젠 리그에 흔하다. 그 외의 것을 할 줄 알아야 한다. 그게 바로 패스다.

패스 게임의 중심은 이미 옮겨갔다. 가드만 패스하던 시절은 지났다. 누구든 코트 위에서 지휘봉을 들 수 있는 시대가 왔다. 최근 NBA 빅맨들은 그런 흐름에 발맞춰 거침없이 변하고 있다. 가드만큼 과감한 패스를 던지고, 직접 동료들의 움직임을 지시하기도 한다. 끊임없이 진화하고 있는 농구. 빅맨의 달라진 역할을 통해 우리는 그 파격을 확인할 수 있다.

사진 제공 = NBA 미디어 센트럴

일러스트 제공 = 홍기훈 일러스트레이터(incob@naver.com)